등록 : 2014.10.18 01:06수정 : 2014.10.18 08:57

|

낮은검거율·장기간 내사 ‘관행’ 이유

기소 등 법적 처분 없으면 통지안해

당사자 모르게 사생활 무분별 침해

“압수수색처럼 즉시 본인 통보해야”

경찰이 해마다 수만건씩 당사자 통지도 없이 통신사실확인자료를 들여다보는 것은 통신비밀보호법의 허점을 이용하는 것으로 볼 수 있다. 수사 초기에 광범위하게 ‘통신 사생활’을 조사한 뒤 ‘기소 또는 불기소·불입건 처분’에 이르지 않았다며 그대로 덮어두는 것이다. 많은 사람들이 자신이 수사 대상이 됐는지조차 모르고 사생활의 비밀을 침해당하는 것이어서 대책 마련이 시급하다.

경찰은 ‘일종의 관행’이라는 설명을 내놨다. 낮은 검거율과 장기간 내사 관행 탓이라는 것이다. 경찰 관계자는 “수사가 진전이 안 되는 상황이 되면 미제사건으로 편철하게 된다. 예컨대 절도 사건 검거율이 40% 수준인데, 미해결 사건은 그냥 보류시키는 수밖에 없지 않냐. 그 경우 통신사실 확인을 통지할 의무는 없다”고 말했다. 다른 경찰 관계자는 “미제사건은 몇년씩 캐비닛에서 묵히게 마련인데, 그사이에 수사팀은 계속 바뀐다. 솔직히 그 단계까지 가면 통지 의무 같은 걸 고려하긴 힘들다”고 말했다.

경찰이 당사자 통지 없이 들여다본 통신정보는 몇 건이나 될까?

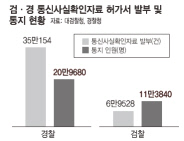

현재로선 2009년 이후 통신사실확인자료 허가 건수와 통지 건수 차이인 14만여건보다는 훨씬 많을 것이라는 추측만 가능하다. 허가서 하나로 수사 대상자를 중심으로 대화나 메시지를 주고받은 이들까지 통신자료를 확인할 수 있기 때문이다. 검찰 관계자는 “여럿이 참여하는 메신저나 인터넷 대화창 로그기록 등을 감안하면 통지 당사자가 허가 건수보다는 많을 수밖에 없다”고 말했다. 검찰과 비교만 해봐도 경찰이 수년간 수십만명한테 통신사실확인을 통지하지 않았다는 추론이 가능하다. 검찰은 2009년 이후 6만9528건의 통신사실확인자료 허가서를 발부받았는데, 집행 뒤 사후 통지가 간 사람은 11만3840명이다.

홍성수 숙명여대 교수(인권법)는 “사이버 사찰에 대한 국민들의 공포는 본인이 알지 못한 채 개인정보와 사생활 자유가 침해되기 때문이다. 내사라는 딱지만 있으면 제도적 허점을 이용해 당사자 통지 없이 얼마든 통신기록을 들여다보는 게 현실”이라고 말했다.

당사자 통보 절차를 제대로 지키지 않는 게 드러난 사례도 있다. 지난해 철도파업과 관련해 기소된 양성윤 민주노총 수석부위원장은 지난달 18일·26일 네이버 ‘밴드’와 카카오톡 대화 내용을 압수수색으로 들여다봤다는 경찰의 통보를 받았다. 그는 지난 3월 기소됐다. ‘기소 뒤 30일 이내 통지’ 규정이 지켜지지 않은 것이다.

또 하나의 문제점은 경찰이 단순히 사건이 해결되지 않았다는 이유로만 통지를 하지 않은 것인지는 명확하게 검증되기가 어렵다는 점이다. 통지되지 않는 통신사실확인이 많다는 점은 수사기관이 무분별하게 통신 비밀을 침해해도 문제가 안 된다는 인식을 심어줄 수 있다는 점에서 심각하다.

이호중 서강대 법학전문대학원 교수는 “거주지를 압수수색하면 집주인이 바로 알게 되는 것처럼, 통신사실확인자료 요청과 서버 압수수색도 즉시 당사자에게 통보하도록 제도를 고쳐야 한다. 불필요하게 시간 여유를 둬서 수사기관이 멋대로 사생활을 들여다볼 수 있는 기회만 제공하고 있다”고 말했다.

노현웅 송호균 기자 goloke@hani.co.kr

'법률' 카테고리의 다른 글

| 공직선거법 제224조(선거무효의 판결 등) (4) | 2013.07.10 |

|---|---|

| 건물주 횡포에 상인보호 못하는 ‘임대차보호법’ (0) | 2013.05.29 |

| [알기쉬운 세금이야기 ⑮]'부담부증여'를 해야 할 때 (0) | 2013.04.23 |

| '침착하게 강간하라'는 티셔츠 구호에 네티즌 흥분 (1) | 2013.03.03 |

| 우리는 ‘통비법’과 싸운다 (0) | 2013.03.02 |